ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化財 > 民俗 > 伊豆島の大蛇(市指定無形民俗文化財)

ここから本文です。

更新日:2025年4月23日

伊豆島の大蛇(市指定無形民俗文化財)

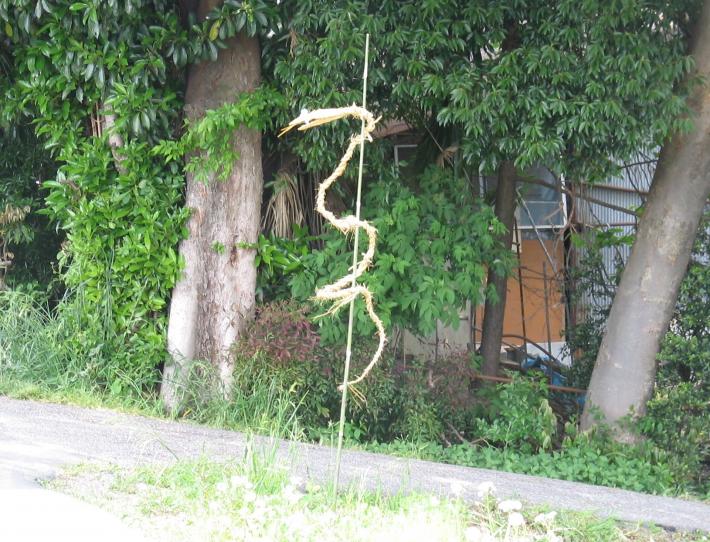

民俗行事の一つで、春祈祷(はるきとう)に関連する厄除け行事です。由来は200有余年前に集落内に悪い病が入り「魔除け、災難除け、疫病除け」として『大蛇(だいじゃ)』を作り、集落境界の2ヶ所に立てたと言われています。集落内の1軒に1人が夕方(3時頃)集まり、御神酒で清め「家内安全・五穀豊穣」も祈りながら作られ、「上顎」・「下顎」・「胴体」を別々に作ります。胴体は細く作りますが、これは何でも悪いことは食べてしまうようにとの願いが込められています。

胴体の巻き方は、注連縄と同じ「左巻き」に撚って作られています。藁で全長約2メートルに作り上げられた大蛇は、「破竹(はちく)」と呼ばれる竹に刺し、現在は3ヶ所に立てられています(東岩槻方面への新たな道路の完成によるため)。以前は、大蛇と共に榛名神社のお札(家内安全・五穀豊穣)を辻札として立てていたようです。これは春祈祷行事も兼ねていたものと思われます。

以前は5月1日でしたが、現在は5月の日曜日に実施されています。令和7年は5月11日(日曜日)に行う予定です。

かつて、向いの笹山地区でも実施されていましたが、現在は行われていません。伊豆島の大蛇は、市内で唯一現存する藁作りのフセギ行事です。

概要動画をご覧になりたい方は、文化財情報サイトの伊豆島の大蛇の映像(外部サイトへリンク)へ

北側大蛇

北側大蛇

東側大蛇

東側大蛇

お問い合わせ